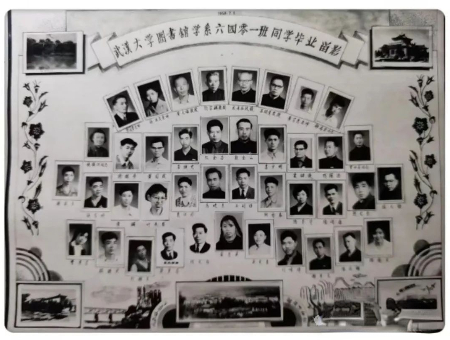

武汉大学图书馆学系1964年毕业生暨全体老师合影

大学梦的实现,是多年努力的最美结晶。理想的实现,是岁月对执着者最浪漫的回馈。那些为梦想熬过的日日夜夜,十二载寒窗苦读终会化作黎明的翅膀。

一九六〇的夏天,对于当年我这个二十岁的风华青年而言,有特别的惊喜。那时,正值署假期间,烈日当头,我与生产队社员一起在棉花地打灭棉铃虫的农药,累得滿头大汗。

中午收工回到家中,母亲递给一个加密挂号信,是县邮局邮差老侯师傅专程送到家中。急忙折开一看:武汉大学录取通知书,专业图书馆学系,赫然耀入眼帘。我喜出望外,激动得心中蹦蹦跳,全家人都热烈地为我祝贺。

为此,父母忙着为我准备铺盖行李,缝制了粗布衣裤,兑换粮油票。在当时物质匮乏的情况下,还特别购置了一口价钱不菲的大木箱。并到生产大队开具了家庭经济状况证明信(供评助学金用)。

照理说,子承父业,我应该报医学专业。当初,我也是报农医类专业,高考也是复习这方面的课程。在襄樊四中,当时报一、二、三类专业的比例不平衡,报文科的人数偏少,班主任石磊老师动员我转专业,我毅然决然地选择了武大图书馆学专业,这可是一个冷门呀!据说,那年襄阳地区有一千多人报考此专业,竟然只有我独一人被录取,这是多么的幸运。我选择专业,事先並未与父亲商量,父亲十分开明,一切随儿子心愿。

开学时间定在九月一日,八月二十九至三十一日为报名时间。八月二十八日,父亲带着最小的妹妹淑兰陪同过汉江到了樊城,当晚住在定中桥客栈。慈祥的父亲和可爱的小妹的送行,让我感动万分,终身难忘。

翌日清晨五时,天刚麻麻亮,我们就匆忙起床赶往樊城老汽车站,上世纪六十年代初,襄樊不通火车。六时准时发车,父亲和小妹目送我登上汽车,才依依不舍地离开车站。我乘坐的是代客车,也就是解放牌敞篷大卡车稍加改装。一路风尘仆仆,颠颠簸簸,历径十二个小时,到达到孝感花园车站(今孝昌县)。

途中,有一位湖南大学高年级女生互不相识的大姐姐与我同乘一辆车,见我未出过远门,缩手缩脚,有她的热心相助,我踏实多了。下车后,简单地吃了晚餐。后改乘京广线火车,到了汉口火车站。又到汉口六渡桥,乘有无轨电车到达武昌新街口,新生接待站的工作人员热情接待了我。

哇!珞珈山我来了。当我看到巍峨的石牌坊,上书“国立武汉大学”,我心潮澎湃,感想万千。

图片武汉大学校门(网络图片)

珞珈山,历史上曾称“逻迦山”“落驾山”“罗家山”,传说因楚庄王曾在此停留得名“落驾山”。1932年,武汉大学文学院首任院长闻一多提议更名为“珞珈山”:“珞”指坚硬的玉石,象征坚韧;“珈”为古代妇女头饰,寓意华美。名称既保留谐音,又赋予文化内涵,成为武汉大学的精神象征。

珞珈山风光如诗如画,四季皆美。春日樱雪纷飞,粉瓣铺满青阶,与古雅建筑相映成趣;夏日绿荫如盖,蝉鸣与书香交织在湖光山色间;秋日银杏鎏金,枫叶燃火,将琉璃瓦与飞檐染成斑斓;冬日雪覆黛瓦,银枝垂玉,宛如水墨丹青中的留白。东湖烟波浩渺,时常雾锁山腰,远观如蓬莱仙境,近赏则见珞珈书院青砖斑驳,透出百年文脉的沉静。

入校后,接照报名要求,一一办完各项手续。那时免收学费,交纳粮票,书籍讲义费、一个月伙食费,一共加起来,不到五十元。交了一寸登记照,办了学生证,领取了由伟大领袖毛主席书写的“武汉大学”学生徽章,别上胸前格外神气。体检合格,被安排体育馆临时暂往,数日后搬到老斋舍。

图为作者与同学们合影

武大老斋舍是武汉大学最早的宿舍楼群,始建于1930年,位于狮子山南坡。老斋舍由四栋宿舍组成,通过三座罗马拱门连为一体,设计融合中西风格,屋顶采用中式歇山式亭楼与西式罗马拱门结合。入口处有108级台阶(百步梯),每栋宿舍以《千字文》前16个字命名(如天地、玄黄、宇宙等)。我们班被分配在“宇字斋”。后来,新八栋埈工后,我班驻进8号楼,直至毕业。

我班编为图书馆学系“6401”班,全班三十四位同学,分别来至湖北、广东两省,后来又插班几位湖南藉同学。团支部书记柯愈春,鄂州人,从《人民日报》社退休,高级记者,高级编辑,曾任该社记者部负责人,图书馆学专家,著有《清人诗文集总目提要(上中下)》三册,2001年北京古籍出版,系560万宏著。班长熊金山,黄冈团风人,先在中央马列主义研究院任职,后调入湖北工作,退休前系湖北省图书馆馆长,研究员,图书馆管理专家。

在班上,我虽不是班里核心人物,但也是“双料”班干部,团支部的宣传委员,班委会的生活委员。我主办过本班的《黑板报》,既当编辑,又搞美术设计,每周一期,受到同学们的赞美。我连续三年担任生活委员,管理同学们的生活,忙得不亦乐乎。每月定期到校财务科为同学们领取助学金,每周休假为同学们到食堂用餐票兑换粮票等等,虽然繁琐而忙碌,但丝毫未影响我学习,让我更加珍惜时间,用功读书。

我班有六名女同学,她们是陈养华、曹素芳、黄秀英、胡德宜、叶燕君、梁馨。陈养华是个调干生,三十多岁,两个孩子的妈妈,班上唯一的共产党员,是我们的大姐,她刻苦学习,不耻下问,门门功课包括外语,都取得很好的成绩,是我们学习的榜样。

有二十几位男同学,他们是:柯愈春、熊金山、張家明、張硕生、黄炯璇、李焕光、黄钢、孙大勋、王剑雄、袁仕珍、高晓东、何文伯、程辅德、胡继武、梁亦芬、熊光荣、刘湘生、刘擎天、赵啟玉、刘明璋、王身荣、李少明、王文尧、丘金昌、徐继安、吴定东、陈社潮、谢其元。王剑雄是班上学习委员,汉阳人,小我一岁,他称我“老哥子”,记忆过人,能背诵《俄汉词典》,我们是挚友。从国家科委情报研究所退休,研究员,博士生导师。孙大勋是团支部组织委员,荆门人,原中央高级党校图书馆馆长,研究员,图书馆学专家,司局级待遇。王剑雄与孙大勋两位同学,至今与我都有联系。我们“6401班”,人才济济,在各自岗位上为国家做过贡献。

作者与同学们合影

时光匆匆,带走了青春,却带不走那些刻骨铭心的回忆,它们永远在心底熠熠生辉。从一九六〇年九月至一九六四年七月,在珞珈山度过了近1500个日日夜夜。在武汉大学的四年就读,为我的人生成长提供了丰富的营养,取之不尽,用之不竭。

图书馆学涉及多个学科,包罗万象,我如饥似渴地学习专业知识,为贡献国家,服务社会打下坚实的基础。共公课,开没〔设〕的有哲字、政治经济学、逻辑学、古代与近代史、中共党史等;基楚课,开设的有物理概论、化学概论、高等数学概论、中国文学史、世界文学史等;外语课,开设的有英语、俄语(以上必修课)、日语(选修课);专业课,图书馆学专业课程体系以管理学、信息科学为基础,融合文献学等多学科知识。核心课程包括:图书馆学导论、图书馆管理学、信息管理概论、目录学、图书分类学、文献情报学;检索工具包括中文工具使用法、外文工具使用法、汉语拼音、四角口码字典等等。

除了在课堂上,用心认真听讲外,课外一头扎进图书馆,一方面阅读专业书籍,另一方面,根据自已的爱好,阅读大量文学作品,主要的是中外名著,以扩大自己知识面。由于本人的勤奋学习,各门功课的考试都在优良以上。

我的毕业论文撰写的是《报刊的整理与利用》,五万余字。由黄永福教授指导。半年时间,收集资料数百篇,抄摘资科卡片近万張,经过细心地整理写作,细雕细刻,交出了满意的答卷,取得优良的好成绩。这篇论文,为我以后改行从事新闻工作有很大的借鉴与运用作用。

作者相册中大学同学页

弹指一挥间,我己离开珞珈山六十一年。武汉大学是我魂牵梦绕的圣地,它是我心中的丰碑。我十分怀念这座著名而美丽的高等学府。珞珈山巅,先贤足迹如星子缀满苍穹。李四光先生执地质锤叩响山岩,每道裂隙里都迸出"第四纪冰川"的真理之光;闻一多教授在十八栋窗前刻印,刀锋游走间,《诗经》古韵化作抗日烽火中的雷霆诗行。李达校长于樱顶指点江山,马克思主义的火种随《(实践论)学习提纲》的墨香漫溢校园;韩德培先生在国际法讲坛挥毫,笔尖勾勒出"法治中国"的经纬蓝图。这些身影穿过老斋舍的拱门,在樱花雨里凝成永恒剪影——他们用思想照亮珞珈,让每片飘落的樱瓣,都成为传承智慧的请柬。

作者近照

作者简介:刘明璋,湖北省襄阳人,1964年毕业于武汉大学,中共党员,主任编辑(主任记者)。曾先后在北京中国科学院图书馆、湖北人民广播电台、襄樊人民广播电台,襄阳市广播电视局、襄阳市融媒体中心等单位工作。曾任襄樊电台台长、襄樊广电局副总编辑。中国广播电视学会会员,湖北省新闻学会原理事、湖北省广播电视学会原理事、襄樊市新闻学会原常务理事、襄樊市广播电视学会原常务副会长兼秘书长,发表学术论文四十三篇,其中有十二篇在国家、省、市获奖,其个人传记被收录于《中国当代著名编辑记者传集》。襄阳市融媒体中心2025年度优秀共产党员。

喜欢作者

喜欢作者