10

唐河帮抢得几笔大头生意,出资帮马会首盘过了林老板的船行。唐河帮便有船行、会馆做后台,还有旱码头的势力暗地助劲,一时占了大势。中帮、川帮背后则有押运官撑腰,毫不退让。时局日趋紧张,押运站又补充了一个押运排的兵马加紧押运粮食军火。押运官手下的人马一多,中帮、川帮亦气焰嚣张。卞帮头扬言要报一箭之仇。于是三帮勾心斗角益烈。不过,三个帮头虽恨不得你吞了我我吞了你,但谁也吞不了谁,只好假意握手言和。船行易主,重新开张那天,三个帮头同去庆贺。外祖父特地关照另一个中帮帮头祖父别去,给朱帮头留一点面子。押运官和副官也到了。马会首居然请动了王爷出场。王爷果然是大侠风度隐士风采,三个帮头结伴参拜了王爷。然后三人手拉手围住一张桌子,嘻嘻哈哈喝酒亲亲热热撞杯。但背地里三个帮头却在加紧互相猜疑互挖陷阱。据说卞帮头瞒着押运官带着他的漂妹子又去唱川江情歌给马会首听。而朱帮头则指使一个机灵的船老大潜回汉口摸门路,企图接近红帮大亨杨庆山,弄个“海底”来去拜见王爷。沙洋水码头的争斗难分难解,直到有一天忽被铺天盖地劈头盖脑的炮火轰作鸟兽散。

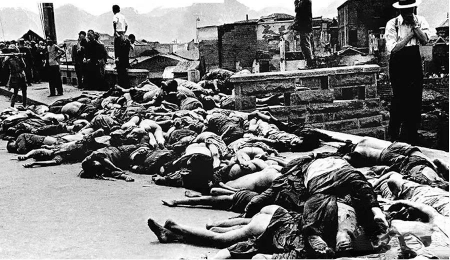

第九章 沙洋大轰炸

1

大武汉的抗日是民国二十七年秋冬之交一个阴沉沉的早晨败给东洋人的。那天,外河水惊得翻黑发灰,而内河汉水慌得反卷起浪头倒流逆淌。官府和部队的大驳子小火轮铁炮艇,轮船公司大老板的客轮和囤船,天门、荆门一带船伕的扁子棚子船,渔民的渔舟和摆渡的小划子,都象一群惊惶的雏野鸭在水面上扑腾,逆着汉水往沙洋逃,往更上游的襄樊、钟祥逃。沙洋镇喧嚣空前。码头上拥挤不堪,船挨船泊着扎成曹操的连营阵覆盖了滔滔河水。

官道上成天过着队伍,蚂蚁搬骨头似的拽着炮车拉着沉沉的辎重。东洋飞机也撵着撤退军民的屁股追到沙洋来。隔三差五的天上便飞来一个形影闪闪的雷公似的,在高高的云头上使魔法炸响一串雷火,劈死岸上或船上的几条人命。这一日两架东洋飞机又飞到沙洋镇轰炸。飞机飞得恁低,被押运站的官兵在房顶用机枪射中了一架,那飞机屁股后头拖出长长的浓烟尾巴,斜栽到河心溅起一棵大白树似的水柱子。另一架恨恨地逃走了。

第二日一早东洋飞机便来报仇。这一回来了三架,盘旋在高空不俯冲,把炸弹砣子尽往镇上房多的地方扔,比哪一回都扔得多炸得毒。会馆也挨了炸,一颗炸弹准准落在天井后头的屋瓦上,屋架垮下来把马老太太给砸死了。马会首龇牙瞠目,赌咒发誓说,要么摘东洋人的心肝,要么就把他的心肝自剜出来,用油锅爆炒了祭他的妈!他果然就明着拉出一支便衣队伍。便衣队伍便端着枪挨家挨户要粮晌,逼河里每条船也照捐一份。押运官骂马会首的队伍是乌合之众,双方手下的兵马时有摩擦。

沙洋镇也兵荒马乱了。唐河帮的船老大们怕死,都动了思乡的念头。这天早上便都过外祖父的船上来,说要向杨帮头讨个主意。外祖父犹犹豫豫地,说这半年抢生意大伙好歹都挣了几个,说瞅哪一天好跑风俺们就回唐河去吧,说那团长爷已死啦俺们还怕谁。唐河帮嚷着要走却磨蹭着没走。外祖父不大情愿走,他正跟中帮川帮较劲较得凶。他觉得争码头争得痛快但还不解恨,他不想缩头退出来,只想拚个你死我活着。船老大们没揣着外祖父的心思,他们也有些舍不得离开。眼下这襄河里生意多,张司令的队伍忙着往宜城调军粮调汽油调武器药品棉花布匹,沙洋朝不保夕,要把仓库囤的货都搬空。队伍上怕船伕们不干都照规矩给船钱。船伕们不信法币他们就给现洋。

祖父也犹豫着不知走还是不走。他拉的一帮船明着与唐河帮分开暗地里还是在一堆,母亲,住在外祖父的船上。忽有一天听说唐河也进了东洋兵,河两岸都修了炮楼,也不知是真是假。唐河帮一时不再提回唐河的事。

2

一日,押运站有一批汽油急着要运到襄樊。中帮的船有好几条跑短水去了,朱帮头一时召集不拢来。押运官便叫川帮跑。谁知早上说妥了的事到上午也没装船。原来川帮有一个横了心的船老大犯上顶撞卞帮头,吵嚷说卞帮头克扣了大伙几趟船钱。卞帮头大怒,一拳将造反的汉子揍倒,叫众人将他绑在桅上逼他悔过谢罪。那倔犟的川江汉子死活不张嘴认罪,把时间给误了。

押运官见卞帮头贻误军令,气得也没了标准军人的风度,帽子也歪了衣领也扯开了,嘴里还不干不净地骂着粗话。这时,恰好唐河帮空船返航抵港,押运官改令唐河帮立马装汽油走襄樊。外祖父乐呵呵地应答下来,叫大伙麻利地装船。开头时已过正午。走到半路,冷不丁被坡上林子里一支队伍拦了路要劫船,枪子儿砰砰地往引头船上打。

引头船是外祖父的扁子,枪子儿蹦到油桶上就轰地烧着了。外祖父和母亲拽起外祖母蹦到河里,后头船上忙伸出篙子和橹让他们搭住手水淋淋地拽上船。这时押运站的一条小炮艇听见枪响赶来,林子里的队伍给吓跑了。

炮艇上的水兵说那是一伙土匪。可一个拿望远镜的官望望说,那象是新四军的游击队,又象是马会首的便衣队伍。外祖父见那拿望远镜的官象是押运站的副官,他摇摇头断然不信是马会首的队伍,他说马会首再咋的也不会劫唐河帮发黑心财。到底是啥号队伍船老大们都搞不清楚,反正外祖父的船给烧得精光。母亲和外祖母哇哇地哭。河里的船乱成一团,船老大和艄婆子纷纷隔着船高一声低一声地劝慰。

外祖父却著无其事,脸上还挂着温和的笑容:“瞅,天快黑了。过对岸有人家的地方湾船歇着吧。明早接着跑,跑到襄樊再说。”到襄樊卸了货是第二天傍晚。船老大们就过船来围着外祖父合计,纷纷掏出怀里揣的现洋说:“杨帮头,凑凑钱再买一条船吧。”这时,祖父从沙洋赶来了。祖父这一阵子领着中帮的七八条船单独在跑。他昨日在沙洋从小炮艇上的水兵嘴里得了信,就到官道上扒汽车赶来了。祖父说:“这兵荒马乱的日子慌着买啥船。听炮艇上当兵的说,沙洋怕也是守不住的,到时候俺们这些船还不知往哪撑往哪停哩……杨大哥您仨一伙子过俺船上来吧。让大妮子歇歇。您掌舵。俺帮里几个船老大都合计了,还是跟唐河帮合在一起好,遇事有个商量,都照应着点。”外祖父想了想便说:“中,就这么着再说吧。”又对大伙说,“这船立马也不好买,大伙的心意俺领啦。这些个钱还是攥在各人手里预备着断粮时用吧。”船老大们听了都神情黯然。谁家的奶娃子在哭哭得恁凶哭声揪心象娃娃鱼叫。

作者简介:钱鹏喜,笔名鹏喜、金戈、羊角,自由撰稿人。系中国作家协会会员,现任武昌理工学院教授。曾任武汉作家协会副主席、《芳草》主编、武汉文学院专业作家。主要著述有长篇小说《河祭》等5部,长篇报告文学《龙马负图》等2部,散文集《梓山湖笔记》等4部,《鹏喜中短篇小说》1部。多次获得湖北省、武汉市文学奖项,多种作品入选《湖北新时期文学大系》和《武汉文艺精品丛书》。

喜欢作者

喜欢作者