2004年11月20日,我陪同央视《再说长江》航运摄制组,在湖北省巴东县官渡口镇,采访了年过九旬、被誉为三峡船工“活化石”的老船工谭邦武。

老人在墓前接受采访

说来有趣。当时还健在的邦武老人已料理好自己的后事,在西陵峡畔,为自己和去世一年的老伴修建了一个生死双人墓。老人特意选择在他的墓碑前接受我们的采访。

墓志铭是邦武老人的原创:

预登墓主,谭公邦武。世居官渡,操舟摇橹。年仅十六,身任驾主。一桅樯帆,风雨无阻。上至渝州,下至汉口。出入惊涛,穿越险谷。七十余载,竟无事故。运送救生,勇往趋赴。八十有五,尚救一女。艺高胆大,远近叹服。恋妻彭氏,终身劳碌。抚养四子,尽瘁先去。今修双坟,与妻并驻。魂魄相依,朝朝暮暮。

邦武老人的墓志铭,是对他自己人生道路的回顾和总结,不仅朴实生动地记载了他安身立命的生存状态和情感世界,也记录了三峡船工的艰辛历史和顽强的生存意志。

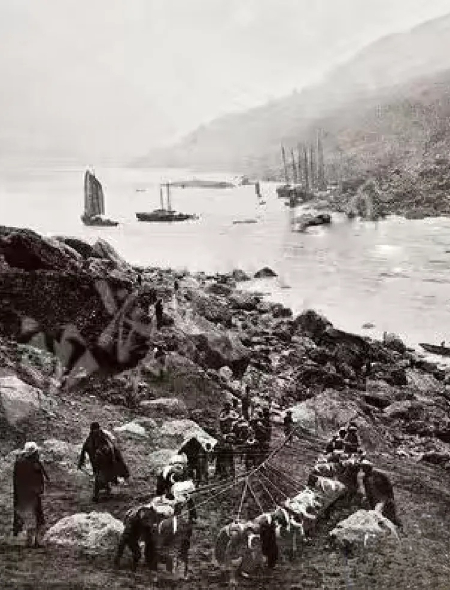

巴东县官渡口镇水陆交汇,是历代川鄂大道和古驿路在巴东境内的一个交会点,是长江巫峡和西陵峡的分界线,也是三峡古栈道必经的地方。

三峡古栈道西起奉节白帝城,东至宜昌南津关,长约60公里(瞿塘峡段约10公里,巫峡段约30公里,西陵峡段约20公里),是峡江人在坚硬的悬崖峭壁上,一锤一凿硬凿出来的。 这隐隐约约如羊肠小道的栈道,有的近一米宽,最宽两米以上,包括道路、石桥、铁链、石栏等,高出江面数十米。

老人告诉我们,在官渡口镇,有很多人家世代在三峡谋生的船工,他们大多生在峡江,也死在峡江。三峡古栈道上的火焰石绝壁上,有横、直、斜三条铁链,99个链条铁环和链条下的33步石级,是官渡镇船工祖辈拉纤的必经之地。

邦武老人世代以船为家,驾一叶帆船出没在峡江。他孩提时常看纤夫拉纤过滩,不到10岁便跟父亲学驾船,学拉纤。他父亲是镇上有名的“船老大”。 铭文“年仅十六,身任驾主”,即他16岁时,已是当地有名的驾船“老把式”了。“出入惊涛,穿越险谷”,“上至渝州,下到汉口”,“一桅樯帆,风雨无阻”。

邦武老人在墓前给我们讲述峡江航运之险,船工行船之难时,三峡大坝已经蓄水,西陵峡已是高峡平湖,波澜不惊。老人说已告别危险的过去,闯滩、拉纤只是在记忆中了。

悠悠千载,一直到20世纪70年代初,纤夫们仍在三峡古栈道上拉纤。栈道的纤夫石上一道道深深的纤痕,见证了当年三峡通航环境的险恶。三峡工程蓄水后,古栈道和纤夫石一起长眠江中。

但三峡船工顽强的生存意志和三峡船工不屈不饶的闯滩精神不会因为江河巨变而消亡,人类个体生命对生活的孜孜以求、执著坚韧的精神也不会因为江河巨变而改变。

江河巨变,物是人非。现在谭邦武老人已如愿以偿,长眠于生他养他的官渡口镇,安息在依山面江的生死双人墓里。由老人亲自撰写的墓志铭,铭记了一段不能忘却的峡江航运史。

作者简介:周家华,男,1951年出生,湖北洪湖人。副研究员、主任记者。中国文化艺术发展促进会会员、湖北省摄影家协会会员。曾任中国水运报社记者、副社长;长江航务管理局党委宣传部部长;《长江航运》杂志主编。出版有新闻文学作品选集《沧海擷浪》、摄影作品选集《镜头视野》,《京杭运河》等。

喜欢作者

喜欢作者