赛珍珠遗照

大地第一部

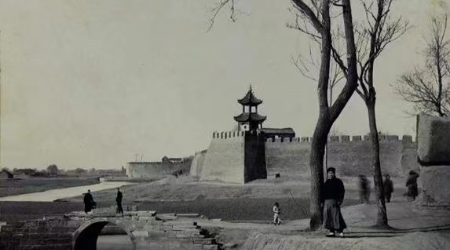

赛珍珠与宿州的渊源

1918年初春,美国传教士布克携新婚妻子赛珍珠踏上宿州土地,开启了这段跨越文化的宿命之旅。在宿州启秀女子学校(现宿州九小),赛珍珠以教师身份融入这座皖北小城,课余与学生编织手工艺品、共度圣诞,甚至带着学生踏入福音堂唱圣歌、讲故事。每逢春节,她身着素色棉袍,随邻居挨家挨户拜年作揖,笑吟吟地道一声“恭喜发财”。

布克深入田间考察农业时,赛珍珠凭借流利的中文化身“翻译官”,与农妇们拉家常:从庄稼收成到婆媳矛盾,从嫁女彩礼到分家纠纷,她笔下的“中国农民史诗”正源于这些泥土气息的对话。她在回忆录中写道:“宿州农民活得最真实,他们的泪水与欢笑都扎根于土地。”三年后,当布克决定迁居南京时,赛珍珠与宿州亲友含泪话别,带着满箱绣花鞋、剪纸和乡愁离开这片“北方家乡”。

《大地》中的宿州印记

赛珍珠故居

1931年出版的《大地》,以宿州为原型构筑了旧中国农村的生存图景。主人公王龙的原型,正是赛珍珠居所附近三里湾村的王姓村民;其妻阿兰的人物脉络,暗合当地黄姓地主家的丫环命运。小说中王龙一家遭遇旱灾后“南逃三千”的抉择,源自宿州民谚“宁愿南逃三千,不往北移一砖”——上世纪六七十年代,宿县农民仍习惯南下寻找“有水牛和荸荠的地方”谋生。

书中对土地的执念,折射出皖北农民的生存哲学:王龙攒钱买田的狂热、王虎占山为王的野心、王源留学归国后对土地的疏离,构成三代人与土地关系的嬗变。诺贝尔奖评委会称,赛珍珠“以史诗般的笔触呈现了中国农耕文明与现代性的碰撞”。宿州学院西南角的三里湾、福音堂西侧残存的黄家宅院,至今仍在无声印证小说与现实的交织。

从皖北田野到世界文坛

1973年,81岁的赛珍珠在美国佛蒙特州病逝,枕边仍放着一枚宿州友人赠送的玉坠。1938年诺贝尔文学奖颁奖礼上,她以“中国农民比任何伟人都更贴近我的灵魂”概括创作初心。宿州人为纪念这位“异乡女儿”,在赛珍珠故居旧址设立纪念馆,复原她使用过的雕花木床、青瓷茶具与备课笔记。

《大地》作为国外迄今唯一获诺奖的中国题材长篇小说,让世界透过宿州的麦浪与炊烟读懂中国。正如宿州学者所言:“她笔下的一砖一瓦,都是皖北土地的温度;她写的不只是王龙家族,更是人类与土地永恒的对话。”

《大地》第三部

作者简介:刘冠凡,男,1958年生,湖南常德市人,中共党员,东北师大教育系毕业,湖南省中小学教育整体结构改革实验课题组副组长,湖南省优秀教师,曾在长沙湖南第一师范、湖南农大继教院等任教,曾任湖南省防洪总指挥部办副处长。北京世界家风大会组委会执行主席。

喜欢作者

喜欢作者