昨天,原计划是从旅顺口乘滚装船,渡渤海到山东烟台。但一场全国性的大风降温,渡船停运。何时复航,没有准信。

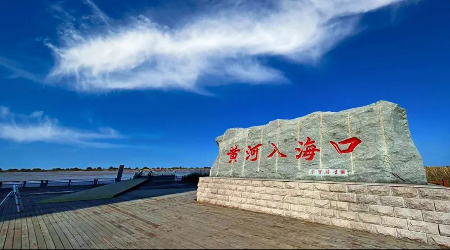

于是我们又绕渤海湾,走了个回头路,连夜赶到天津。今天,从天津绕过烟台,直接去了山东东营的黄河入海口。

路过烟台,很想去那里感受一次王维所描写的“鳌身映天黑,鱼眼射波红”的壮阔意象,去体会戚继光奋笔疾书的“万众一心,群山可撼”的抗倭精神,去遥想一下现代诗人贺敬之描写的“踏歌海市蜃楼境,握手灵异神山群”的“八仙过海”传奇。但我们没有停下脚步,而是直奔山东东营的黄河入海口——像是一种热切的召唤,一种“不到黄河心不死”的忘我奔赴。

黄水、黄土、黄种人。

每一个黄皮肤的中国人都有一个常识:中华民族是黄河孕育的。天地间还没有其他一种自然的力量,像黄河一样对塑造华夏文明起着无法估量的作用。我们对黄河的感情是与生俱来、深深刻在骨子里的。民族危亡的关键时刻,延安响起了“黄河大合唱”,凝聚了民心,增添了斗志。黄河号子,是对外族入侵和改变生活的抗争,更是一个民族永不停歇、追求光明的自我救赎。

走进东营入海口的黄河三角洲湿地自然保护区,驾驶电瓶车的司机指引我们观察,那是称之为“湿地熊猫”的“东方白鹤”,看它在巢上起舞;那是耐盐碱的野生怪柳林,看它们在风中用二十九万亩面积的浩大招摇;那是携带抗盐碱基因野生大豆的培育基地,看它们的田垄与满平原的草地在悄悄交流春意的温润……

保护区里,黄河古道的残水,顽强地向东蹒跚,与不远处改道后的黄河奔涌,形成了时空交接。

黄河以"善淤、善决、善徙"而闻名。历史上决口改道1593次,大规模改道26次。1855年(清咸丰五年),黄河在河南铜瓦厢决口,改换了700多年南流夺淮入海的旧道,重新北流注入渤海,形成了如今的入海口。

这次改道彻底改变了华北平原的地理格局,也造就了今日东营市的黄河三角洲。

这个三角洲,河水每年携带10亿吨泥沙奔流入海。其中三分之二沉积在河口,形成年均造陆2至3万亩的奇观。自1855年改道北归以来,三角洲面积已扩展至5400平方公里,相当于每天生长一个半足球场。这些新生土地由粒径小于0.025毫米的粉砂构成,在潮汐作用下形成独特的"指状"沙脊地貌,如大地悄然伸向海洋的佛手,替这片土地上黄皮肤的人们索要生存的养分。

新中国成立前,黄河入海口如同失控的巨龙,每年向海洋推进数百米,泥沙淤积导致河道频繁摆动。1950年后,国家的治黄工程实现了三次飞跃。第一次是1950年至1970年的“锁龙”时代:修建两岸大堤,完成三次人工改道,将河道摆动范围从68公里缩小到22公里;第二次是1980年至2000年的“数字治河”时代:1988年“清水沟流路工程”应用计算机模拟,实现了河道寿命预测,至今稳定流路36年;第三次是始于21世纪的“生态调控”时代:2018年启动的黄河三角洲生态调水工程,通过22座闸坝精准配水,让湿地核心区水位波动控制在正负10厘米。

东营黄河三角洲

黄河三角洲河口的摆动,终于变得“可知”、“可控”、“可治”。

登上保护区的“远望楼”,西望“黄河之水天上来”的气势,感受它“万里触山动,盘毂转秦地”和“西来决昆仑,咆哮触龙门”的决绝,顿时理解了王之涣“黄河落天走东海,万里写入胸怀间”的广博与深情。这就是中国人和黄河之间千古一致的对话。

恍惚间,眼前黄河浑浊的浪尖上,似乎漂浮着周鼎的绿锈、秦砖的碎屑、汉简的残片、当代文明融入与创新的清流,都在入海口沉淀成新的《山海经》。

2025年4月14日晚写于青岛

作者简介:清风徐来(本名徐斌),曾任武汉市市直某单位主要负责人,现为武汉市决策咨询委员会(参事室)咨询委员。

喜欢作者

喜欢作者