——记“国际报告文学研究”开拓者尹均生教授

国际报告文学研究的缘起

上世纪八十年代,全国科学大会和党的十一届三中全会的春风吹拂全国,我国迈入改革开放的新时期,学术界焕发一派生机。

1978年的十一届三中全会,拉开了40多年改革开放的大幕,和煦的春风吹到十年冰冻的教育园地,吹进了高校校园。邓公以超凡的勇气和智慧,掀掉了强加在知识分子头上的“两个估计”(即“四人帮”1971年炮制的《全国教育工作会议纪要》,污蔑教育战线是“资产阶级专了无产阶级的政”,大多数教师“世界观基本上是资产阶级的”,“是资产阶级知识分子”)。全国知识分子获得又一次思想解放。那是一个春风化雨、激情飞扬、壮志凌云的岁月。老师都是挑灯夜战写讲课稿,学生上课都是抢座位往前排挤,上课认真记笔记,下课互相核对笔记。华师一派欣欣向荣的新景像。

正在这大好时节,尹均生回到了他盼望已久的教学岗位,担任华中师范大学中文系写作教研室副主任。由于有新闻工作的经历,他给学生上的第一堂课就是《人民日报》刊登的通讯-报告文学作品《生命线》,获得了师生的热烈反响。

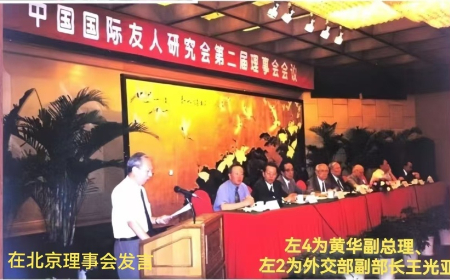

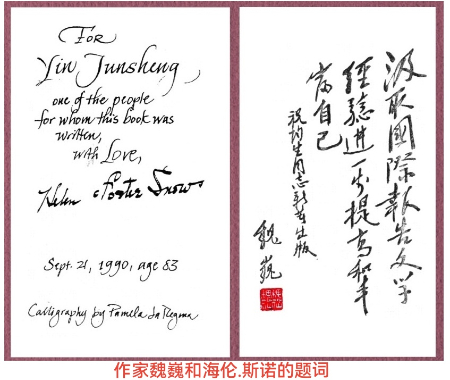

1979年,在武汉召开的“全国报告文学研讨会”上,他作了“报告文学——无产阶级革命时代新型独立的文学样式”发言。他主张:应该把报告文学从现代文学分类的“四分法”中独立出来,把诗歌、小说、散文、报告文学、戏剧并列为五类文学品类;他特别指出“报告文学是艺术化的历史文献,具有不可替代的思想艺术和文献价值。”他的发言引起了湖北籍的报告文学家黄钢的很大兴趣。1980年,黄钢邀请尹均生到北京参加筹备“中国‘国际报告文学研究会’”的筹备工作。他会见了著名报告文学家魏巍、解放军报主编姚远方、人民日报记者纪希晨,拜访了新闻界前辈甘惜芬,同中国人民大学、北京大学、复旦大学、国际关系学院、北京外贸学院、上海师范学院、西北大学、厦门大学等研究报告文学的同行取得联系,他和谭家昆同志一道向支持“国际报告文学研究”的公安部副部长李广祥汇报了研究会筹备情况。共有15所高校发起成立“中国‘国际报告文学’研究会”。尹均生受委托,前往教育部申报备案,并很快获得批准。人民日报著名记者穆青任研究会首任会长,魏巍、黄钢为副会长,尹均生担任副秘书长。此后,他又担任了“中国国际友人研究会”理事,“武汉‘三S’研究会”常务副会长。从此,他参与这些团队,进入了“国际报告文学研究”这一全新领域的探索、跋涉和研究。

在此期间,他们研究会在湖北省委和学校领导的支持下,组织了多次国际报告文学学术会议。如1982年的“全国首届斯诺的学术研讨会”、1984年的“三S在中国”国际学术研讨会、2011年的“全国首届斯诺论坛”;他还倡导组织了“全国报告文学理论研究会”,担任顾问,参与了多次报告文学创作和理论的研讨,在四川、山东、广西、湖南、湖北、陕西、内蒙古等地高校进国际报告文学讲座。他还同美国、日本的报告文学研究学者进行了学术交流活动。长期担任《广播电视大学学报》“报告文学研究”专栏主持人,培养扶持青年报告文学研究者。写出十多本报告文学研究著作,发表数百篇学术论文。可以说,一心一意在国际报告文学研究领域辛勤耕耘,笔耕不缀,直到90高龄。

尹均生教授40年的研究成果受到广泛关注。

尹均生国际报告文学研究的理论贡献

一、他以国际视野和跨学科方法为核心,尤其关注报告文学在全球化语境下的发展脉络与社会功能。他的研究填补了中国学界对国际报告文学系统性研究的空白,将埃德加·斯诺、约翰·里德、高尔基、埃贡.埃尔温.基希、杰克.伦敦、君特.瓦尔拉夫、奥里亚娜.法拉契、诺曼.梅勒等西方记者的经典作品与中国报告文学传统进行对比分析,构建了“真实性-批判性-人文性”三位一体的理论框架。

1、国际报告文学史观的重构

尹均生在《国际报告文学的源起与发展》中提出,国际报告文学起源于19世纪末的社会调查文学与战地通讯,而非传统认知的20世纪30年代。他以恩格斯的《英国工人阶级状况》中的对工人非人生活的描述、杰克·伦敦《深渊中的人们》等为例,论证报告文学与资本主义工业化进程的共生关系,强调其作为“社会苦难及社会病理学报告”,是激发无产阶级觉悟和革命的本质原因。

2、跨文化比较方法论

通过对比埃德加·斯诺《西行漫记》与夏衍《包身工》,尹均生揭示:国际报告文学特有的“现场介入特性(如斯诺亲赴延安,夏衍卧底纺纱厂);中国报告文学更注重集体叙事,而西方侧重个体命运折射时代;提出“真实性非虚构写作的意识形态编码概念,分析不同政治语境下真实性和艺术性的表达差异。

3、学科交叉研究范式

引入传播学“议程设置理论”分析报告文学的社会动员功能,结合社会学田野调查方法,主张报告文学应具备“三重证据:即文献档案考据,田野访谈实录,数据可视化支撑。这一理论对当代非虚构的报告文学写作产生直接影响。

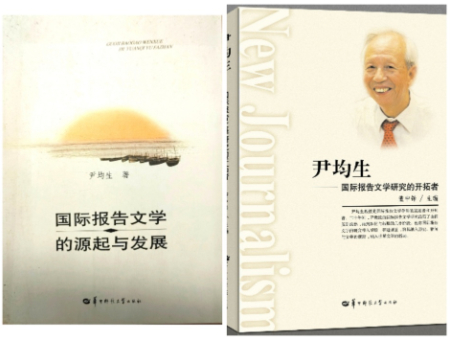

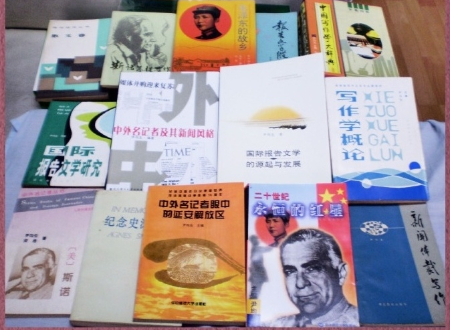

尹均生国际报告文学研究的代表性研究成果

40年来,尹均生矢志不渝地研究国际报告文学,出版编著18种,发表论文近300篇。其中的重要著作有:

《报告文学纵横谈》(与杨如鹏和著,四川人民出版社1983年),他提出“报告文学是人类苦难史、革命史的伴生文体”,“是艺术化的历史文献”。中国报告文学的根是中国古代纪实文学《左传》、《史记》等,中国现代报告文学由晚请萌芽,与“五四”新文学相伴而生,成为中国革命和建设的历史佐证。

《斯诺》评传(和安危合著,人民日报出版社1996年),是中国人为斯诺写的第一本斯诺传记。介绍了斯诺生平以及和海伦.斯诺的结合,叙述了斯诺进入红色中国后的世界观的巨大转变,记叙了斯诺和毛泽东30多年的友谊,论述了斯诺《西行漫记》的创作经过和社会价值及其对西方世界的深刻影响。中国大陆和台湾研究斯诺的学者作为主要参考文献。

《国际报告文学的源起与发展》(华中师范大学出版社,2009年),作为其代表作,荣获2012年中国报告文学学会“首届报告文学理论奖”优秀奖。颁奖词为:“尹均生教授是资深的报告文学理论家,著述颇丰,他长期以来潜心于国际报告文学的研究,《国际报告文学的源起与发展》是他这一学术成果的结晶。该著展示了近百年来国际报告文学的整体风貌,尹教授是中国当之无愧的国际报告文学研究开创者。作者还以全球化的视野审视中国报告文学,在报告文学理论方面颇有建树。” 获奖著作《国际报告文学的源起与发展》被评价为“首次构建中外报告文学比较研究体系,开拓学科全球化研究方法论”。多所高校作为选修课教材。

《从历史大视野看国际报告文学产生发展的脉络》(论文刊发于《广播电视大学学报》2023年第1期)该文全面描述了国际报告文学产生发展近200多年的历史图景,定义它是无产阶级登上历史舞台的产物,记录了国际工人阶级奋斗和社会主义运动发展的宏伟历史。恩格斯不仅是革命导师,也是最早书写工人苦难的作家,因此列宁说:恩格斯的《英国工人阶级状况》被世界广泛引用。马克思以最快的速度将轰轰烈烈的巴黎公社斗争以气势磅礴的气概和惊天地、泣鬼神的笔墨在《法兰西内战》中展现出来。他们开创的底层书写和英雄战歌引领了国际报告文学的持续发展。近200多年来,世界各国都出现了许多跨国写作的杰出报告文学家,后工业化时代欧美也出现了揭露资本主义罪恶的著名报告文学家,如德国的瓦尔拉夫,美国的诺曼.梅勒等,为世人留下了许多经典报告文学作品,堪称世界近代“艺术化的历史文献”。

尹均生在西北大学学术交流会发言

国际报告文学学术研究的当代启示

1、学科建设层面:国际报告文学研究推动了报告文学从新闻学附属学科发展为独立研究领域,华中师范大学中文系在国内率先设立“报告文学研究选修课”,他是华师现当代文学博士点“散文、报告文学研究”方向学术带头人。培养报告文学硕士生和访问学者,扶持外校报告文学学者,如张瑷、梁志群、董中锋、王晖、魏天真、龚举善,校外丁晓原、吴松江、张立国、徐新民等学者。有的是大学教授,有的是国内中生代著名报告文学研究学者。

2、社会价值重估:在“后真相时代”重新强调报告文学的真相挖掘功能,其关于“报告文学对抗历史虚无主义”的论述,为当下自媒体非虚构写作提供伦理参照。

3、尹均生教授晚年提出了自己的研究局限与突破空间。他认为,个人对亚非拉报告文学关注不足(近年学界正拓展该方向);数字技术对报告文学形态的影响(如VR非虚构叙事)有待深化;应该结合大数据文本分析工具进行跨国作品传播效果研究

尹均生对国际报告文学研究延伸之建议

1、理论创新:结合新物质主义理论,探讨战争报告文学中的身体书写(如犹太少女安妮的《安妮日记、》苏联作家阿达莫维奇和格拉宁写列宁格勒被围困900天的《围困纪事》、奥威尔《向加泰罗尼亚致敬》与黄钢的《我看见了八路军》、丘东平的《第七连》的比较。

2、实践应用:建立国际报告文学数据库,运用GIS技术可视化20世纪重大事件的报道地理分布。

3、批评范式:构建“报告文学接受美学”模型,分析读者对真实事件的认知重构机制。

结 束 语

尹均生的研究不仅重塑了报告文学的学术地图,更启示该文体在全球化时代的独特价值:它既是历史的“即时切片”,也是跨文明对话的媒介,是人类历史不断向文明迈进的“艺术化文献”具有不可替代的价值。其理论体系与当下非虚构创作热潮形成深刻共鸣,持续推动着人文社科领域的跨界融合。

(作者为网站特约记者)

喜欢作者

喜欢作者